Film de Shoaib SULTAN, Pakistan, 2023

Critique de Véronique GILLE

Durée: 119 min.

Année: 2022

Pays: Pakistan

Réalisation: Shoaib Sultan

Scénario: Nirmal Bano y ALi Kazmi

Musique: Mannan Munjal

Photographie: Ikram Khan

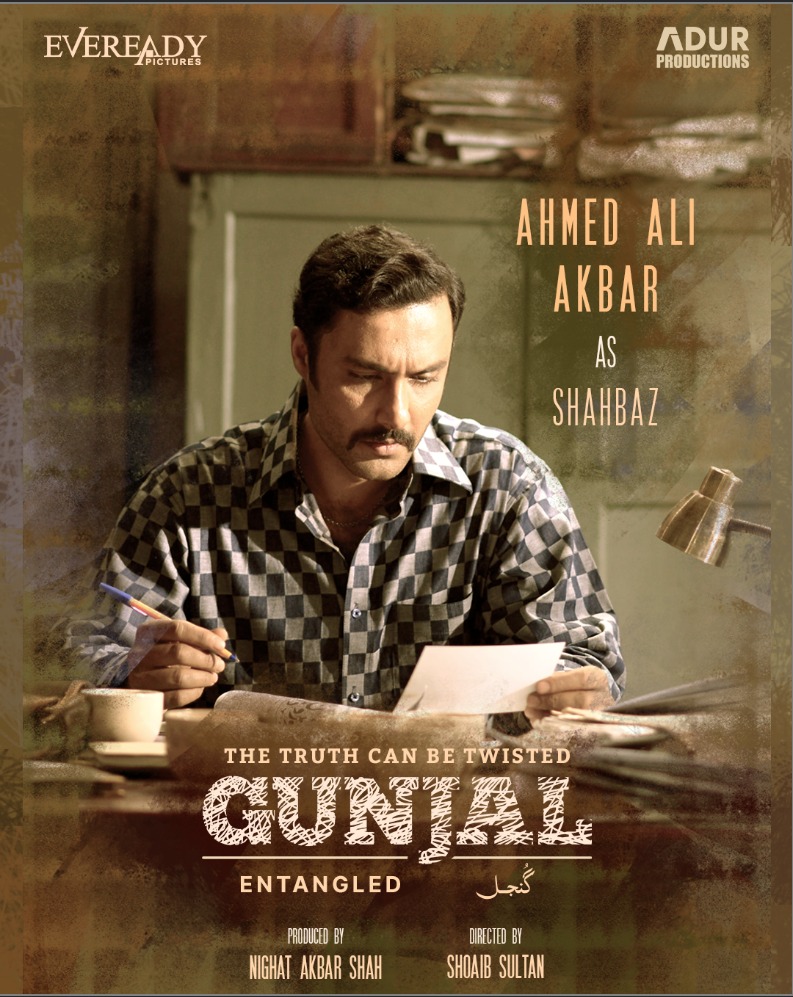

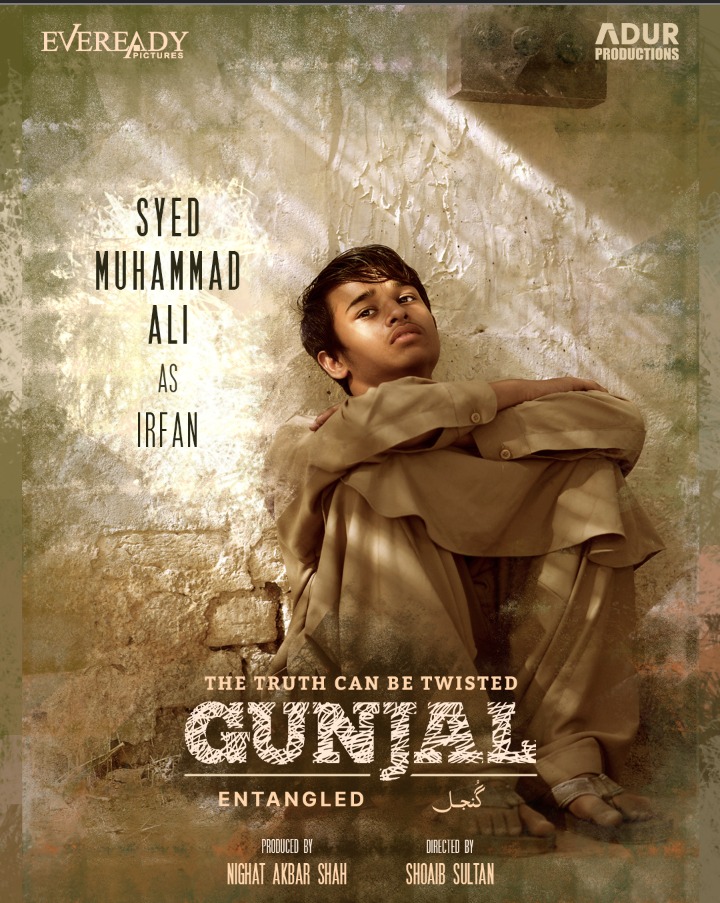

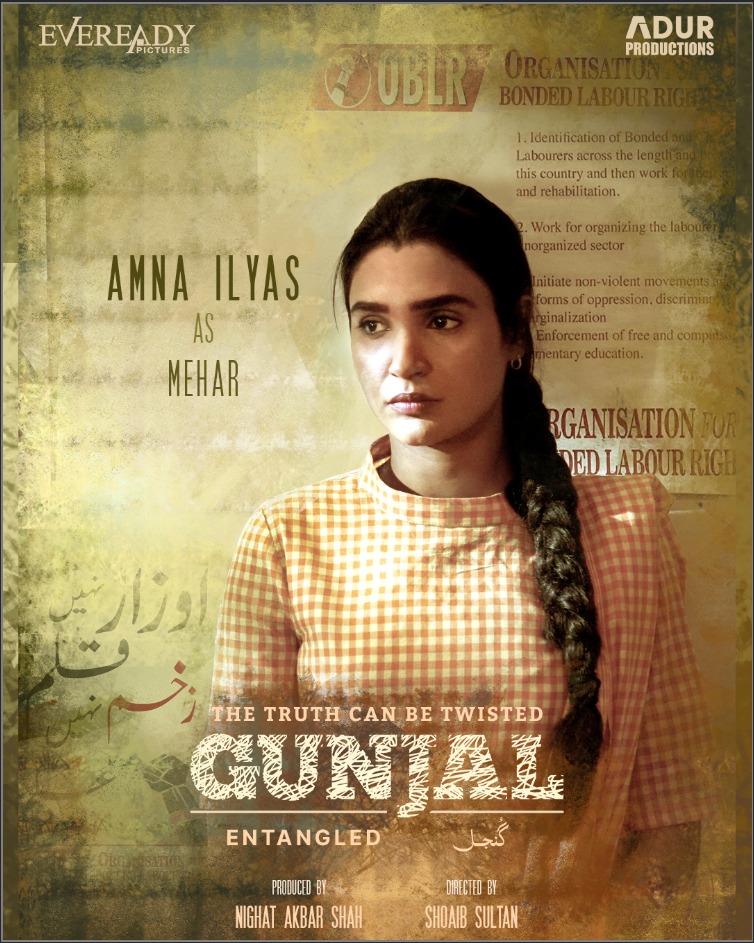

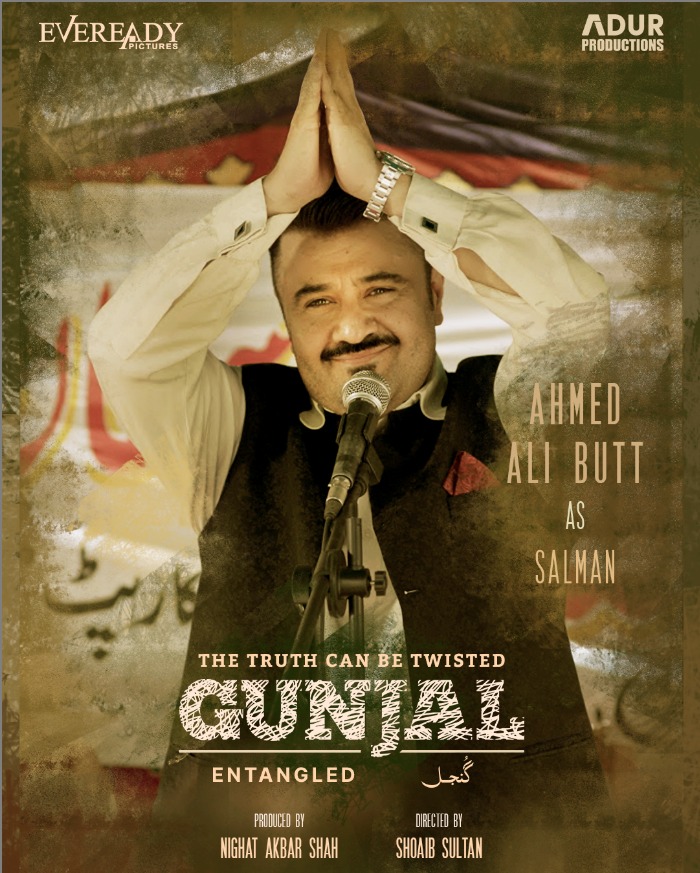

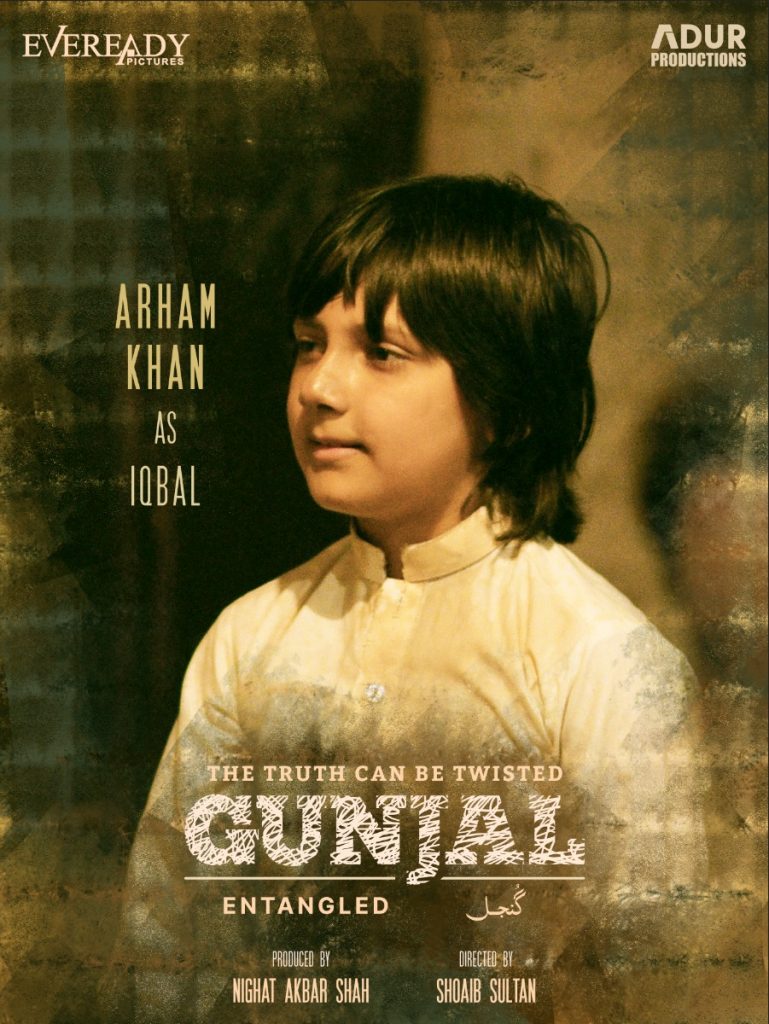

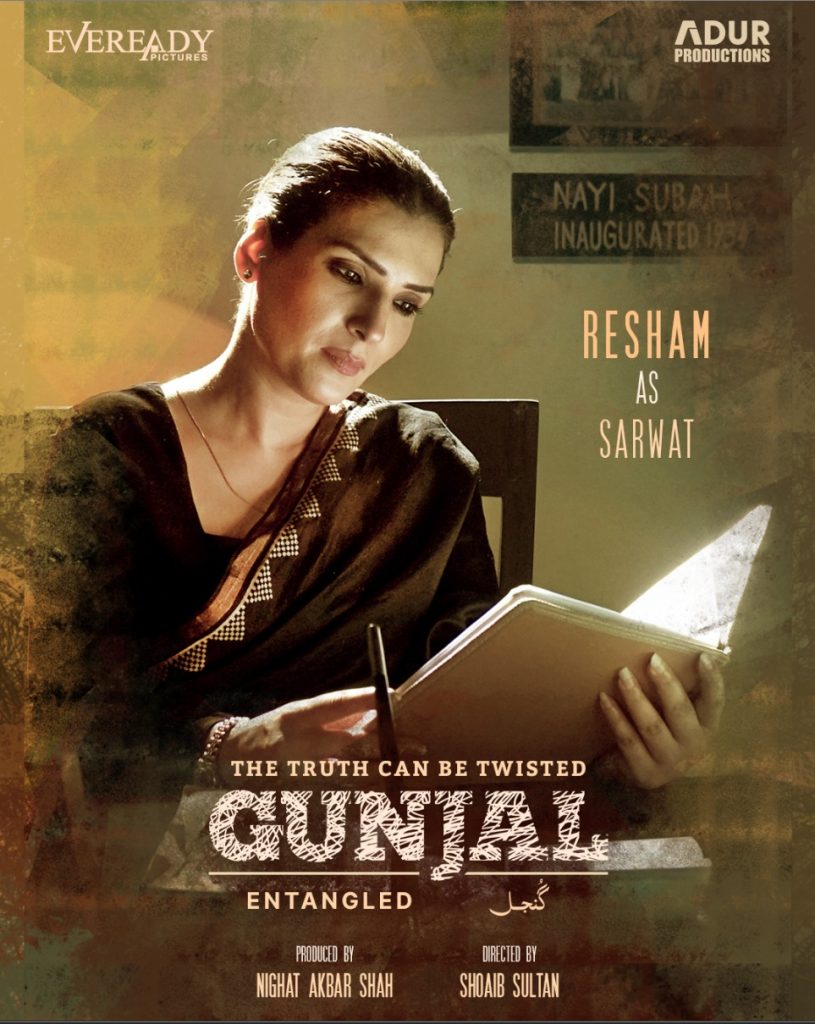

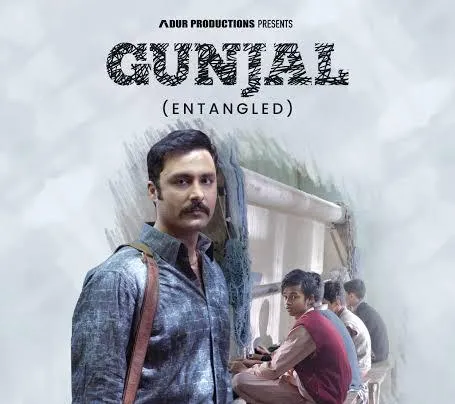

Interprétation: Ahmed Ali Akbar, Resham, Amna Ilyas, Syed Muhammad Ali, Ahmad Ali Butt, Razia Malik, Arham khan,

Genre: Intrigue. Drame. Thriller. Crime. Journalisme

Le film s’inspire d’une histoire vraie -celle du jeune Pakistanais Iqbal Masih, défenseur des droits de l’Enfant et assassiné le 16 avril 1995, le dimanche de la Pâque chrétienne- et peut-être pour cela, le réalisateur signe un film simple, accessible et instructif. Ce long-métrage nous instruit sur les méthodes très peu orthodoxes utilisées par les mafias de l’industrie textile pakistanaise pour éliminer les obstacles humains rencontrés sur leur chemin de la prospérité à tout prix. Dès les premières scènes, le ton du film mélange désespoir et résignation, mais aussi dénonciation et colère. Un journaliste, Shahbaz Bhatti, bien incarné par l’acteur Ahmed Ali Akbar, refuse la résignation et entreprend d’enquêter sur l’acquittement de l’assassin supposé d’un jeune tisseur, Irfan Mashi, fortement engagé dans la défense des droits de l’Enfance et que son frère aîné considère comme “la voix de la vérité”.

Grâce à la toile de fond véridique du film, celui-ci fait preuve de sincérité, mettant en lumière un des grands problèmes gangrenant la société pakistanaise : les conditions de vie des enfants esclaves, soumis au diktat de l’industrie des tapis car leur travail rembourse -parfois à vie- les dettes contractées par leur famille. Le film vaut avant tout par son aspect documentaire. Le cinéaste parvient à traiter ce drame avec pudeur : doigts blessés et ensanglantés, regards apeurés, dos courbés sur les métiers à tisser…, sans effets exagérés ni larmoyants. Gunjal est tourné comme un thriller immersif, sociopolitique et réaliste. Shahbaz cherche, enquête, pose des questions, rencontre, s’interroge sur ces enfants qui ne connaissent pas l’école, insiste et persiste, va et revient sur sa mobylette d’un autre temps.

Beaucoup de témoins sont des enfants et aussi des victimes. Les mensonges s’accumulent, mêlent les fausses vérités et les vraies manipulations parce que le pays fonctionne ainsi depuis longtemps et que la mafia des tapis régit en grande partie l’économie et la richesse (chasse gardée réservée à quelques-uns seulement) de ce pays. Le tort de ces victimes est immense : ils sont pauvres. Et la pauvreté n’a aucune excuse aux yeux des riches. La condition de pauvres des enfants et de leurs familles les prive d’être pris au sérieux par des autorités dépassées et corrompues. Le film révèle ainsi une réalité sinistre -d’ailleurs, les images sont souvent sombres et lugubres- : les enfants doivent travailler car la survie de leurs familles dépend essentiellement d’eux. En ce sens, l’assassinat d’Irfan agit également comme un révélateur, car les possibles explications de son assassinat sont multiples.

Elles sont multiples, voire glaçantes, et sont exposées sans fard par des adultes seulement mus par l’appât du gain, individualistes sans frein, que ce soit dans le monde politique ou celui des organisations humanitaires. Il semble qu’il n’y ait aucune vérité possible. La quête obstinée de ce journaliste valeureux et honnête, lancé à la recherche de la vérité, voulant vaincre les obstacles constants, la corruption endémique et luttant aussi pour que son journal reste indépendant et ne mette pas la clé sous la porte, donne l’occasion au cinéaste de brosser un portrait du Pakistan contemporain, d’un Pakistan poudreux, écartelé entre traits de modernité et de tradition moyenâgeuse : l’intransigeance religieuse entre musulmans et chrétiens, l’esclavage, le travail des enfants, l’analphabétisme…

Pourtant, la douceur placide et souriante des enfants est toujours présente bien qu’ils croulent sous des responsabilités d’adultes, car la caméra montre de la tendresse, de la sensibilité quand elle se pose sur ces enfants et sur Shahbaz, mais adopte un tout autre regard quand il s’agit de suivre de son objectif des adultes supposés corrompus, aveuglés par leur propre intérêt. Ejaz Ullah, le directeur de l’organisation humanitaire est-il vraiment disposé à rentrer dans son pays ou veut-il profiter des dons financiers récoltés après la mort de Irfan et rester aux Etats-Unis ou dans tout autre pays qui ne soit pas le sien? Quel est le bien-fondé des accusations du politique Salman Habib contre l’organisation? En prenant opiniâtrement la défense des enfants, Mehar, bras droit de Ejaz, est-elle sincère?

L’enfant assassiné est présent tout au long du film, en creux, dans de nombreux plans où son prénom est prononcé, dans le regard d’épuisement et de désespoir de sa mère, de tristesse de sa petite soeur, de colère de son frère aîné Pervaiz et évidemment dans les flash-backs qui retracent les derniers instants de Irfan. Affirmation sans détour de l’omniprésence de l’absent. Certes, le réalisme du film empêche une catharsis avec le spectateur européen qui ne connaît pas ces pays dont la vie sociopolitique et économique est un chaos humain, mais le film vaut néanmoins le détour pour son charisme et sa justesse de ton. Le cinéaste n’a pas cherché ni l’esthétisme ni la poésie de la photo. Seules les dernières images du film pourraient contrecarrer cette opinion dans ce pays où “la justice est une chimère».

Les pérégrinations de Shahbaz sont autant d’incursions dans ce chaos et grâce au nombre réduit de personnages, le réalisateur parvient à restituer la réalité de la situation. Plus le film avance et plus se confirme le destin de privation imposé à de nombreux jeunes Pakistanais. Leurs portraits n’en sont que plus touchants, car ils dépassent la note mélodramatique normalement attendue pour révéler des êtres démunis, fragiles, livrés à eux-mêmes, perdus. Invisibles dans la masse il ne reste à ces enfants qu’à conforter vaille que vaille cette pauvreté qui est, paradoxalement, la seule protection qu’ils peuvent s’offrir et offrir à leurs familles contre la misère ultime. C’est cette frontière ténue que le film permet au spectateur de palper. En attendant que quelqu’un leur vienne en aide. Vraiment et durablement.

Pour voir la version espagnole, cliquez ici.

Dejar una respuesta