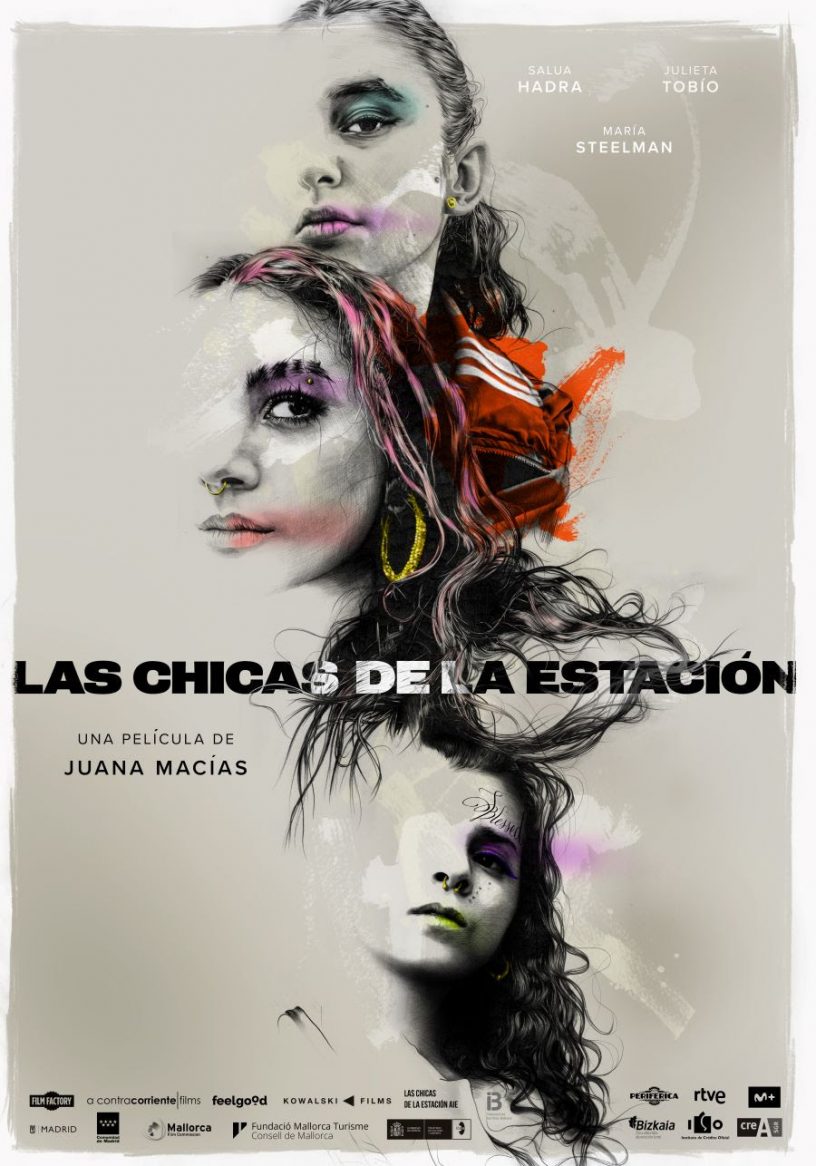

Film de Juana MACÍAS, Espagne, 2024

Critique de Véronique GILLE

Réalisation: Juana Macías

Scénario: Isa Sánchez

Photographie: Guillermo Sempere

Musique: Isabel Royán

Interprétation: Salua Hadra, Julieta Tobío, María Steelman, Carla Gris, Elena Gallardo, Xóan Fórneas, Asier Tartás, Daniel Mantero, Saida Santana, Pepo Llopis, La Fanny

Pays: España

Durée: 112 minutes

Genre: Drame. Prostitution. Adolescence. Abus.

Ne tournons pas autour du pot et disons-le tout de suite : le film de la réalisatrice espagnole Juana Macías ne s’immerge pas avec acuité dans la violence sociale qu’il a le propos de dénoncer. Il aurait pu être un vrai film coup de poing, mais le mascara et le fard rendent les personnages caricaturaux et ne dissimulent pas les faiblesses du film. Celui-ci n’est pas léger, certes, mais n’a pas non plus cette gravité bouleversante que le thème – la violence et les abus sexuels sur mineurs – exigerait. Âpre et sauvage, le film raconte avec frontalité et sans pudeur la lutte quotidienne de trois amies, Jara, Alex et Miranda qui veulent tout simplement exister et rêver.

C’est une immersion dans leur quotidien fait de bruit et de fureur, mais aussi dans le quotidien d’une amitié, là où il n’y en a plus trace. La cinéaste tente de concilier une fiction aux accents documentaires puisque la trame est inspirée de faits réels et la force du naturalisme. Le film pourrait séduire par son habileté à insuffler du romanesque à une réalité sordide, cependant la mise en scène manque d’efficacité. C’est plutôt un récit feuilletonné dont le titre n’est pas non plus pertinent, car la gare reste un lieu éphémère dans le film. Juana Macías veut du réel qu’elle a eu le mérite de vouloir approcher, mais il n’y suffit pas parce qu’il faut aussi le talent de transmuer en matière cinématographique.

Tignasse teintée de rose sur un joli visage noirci de maquillage, corps ductile de danseuse, Jara erre dans la vie en compagnie de Alex, nerf de la survie à fleur de peau, et de Miranda qui rêve au cas où un meilleur existerait ailleurs. Les trois amies fuguent du centre d’accueil la nuit, font la fête, puis y reviennent sans vraiment broncher, car c’est leur seul foyer. Le jour, elles se prennent la tête avec l’éducateur, Marcos ; elles se prennent la tête avec leurs parents dont l’image est rudement écharpée dans le film puisqu’elles devinent qu’un retour à la maison n’est pas souhaité ; elles se prennent la tête avec la vie. Sous ses atours, Jara, dure à cuire et oeil de velours, port de reine sur déhanché de racoleuse, décide de donner sa bouche et son corps aux hommes qui en ont le désir.

Ses amies ne jugent pas son choix parce que le sentiment d’amitié les lie de plus en plus fort, est de plus en plus beau quand bien même elles ne se l’avouent pas (d’où la voix off de chacune d’entre elles pour exprimer ce sentiment d’amitié lorsqu’elles trouvent les mots pour le dire), quand bien même tout autour d’elles semble vouloir le flétrir. Dangers de la rue, trahisons des proches : cela va naturellement déraper. Le film, avec ses partis pris formels, sa symbolique éculée comme les barreaux de la grille du centre d’accueil, ses fééries nocturnes, caméra portée exaltant le velouté des peaux, la musique chaloupée des mots, la célébration impétueuse d’une jeunesse révoltée, nous emporte parfois loin de la misère affective montrée.

Le problème de ce film est qu’il ne tourne pas le dos à toute idée de mansuétude ou de voyeurisme vis-à-vis de ces êtres marginalisés ballottés entre violence, débrouillardise et désarroi. Il nous propulse dans un récit contemporain, souhaitant être porteur d’authenticité, mais le langage argotique – parfois difficile à décrypter – tarde à créer empathie et émotion. En effet, le film témoigne d’un projet de restitution de la langue orale dialectale, au risque de perdre par instants le spectateur. Certaines images mal léchées témoignent volontairement de la réalité crue d’une île par ailleurs baignée de couleurs chatoyantes. Nous sommes à cent lieues des images d’Épinal des Baléares. Ici, violence et pauvreté se côtoient et ces adolescentes ne sont ni tout à fait victimes, ni tout à fait coupables.

Toutefois la singularité du film tient à ce que l’ambivalence qui s’y exprime se couple parfois à une sécheresse narrative qui va à l’encontre d’une romantisation des milieux interlopes. Le film n’évite pas non plus l’angélisme ni le sensationnalisme. À l’ambivalence des personnages fait écho une oscillation entre deux régimes formels : d’une part celui de la caméra portée, bougeant avec les corps et s’en approchant au plus près ; de l’autre, une approche plus distanciée, s’exprimant par des plans larges ou de lents mouvements de zoom qui interrompent le cours de l’action et évoque cette vitalité invisible par laquelle les trois personnages sont traversés. Mais les plans collent trop aux nuques et aux talons des acteurs comme si c’était la seule manière de se trouver près d’eux, avec ostentation, et ne les laissent pas respirer dans le cadre, les soumettant à un point de vue unique qui les expose comme des animaux de foire.

Les filles de la gare est un film d’aujourd’hui ; ce qui intéresse est la

possibilité de malheur qu’il y a dans l’adolescence, peut-être l’âge le plus

effrayant qu’on puisse vivre avec son état de solitude et de tristesse

profonde. Il n’en reste pas moins que ce long métrage a des relents de racolage

et de superficialité. Bien sûr, la cinéaste montre une volonté de suivre les

déambulations de ses personnages, mais sans en proposer un portrait

psychologique fouillé, refusant ainsi toute psychologisation des enjeux, et les

ellipses répétées, sans évocation d’antécédents explicatifs par exemple, ne

contribuent pas à l’éclairage du film. Le milieu n’est pas vraiment planté et

c’est pourquoi la réalisatrice n’a plus que le choix d’une vision manichéiste et ennuyeuse.

Par surcroît, les personnages secondaires apparaissent, puis disparaissent pour réapparaître de manière fugace (que deviennent le copain de Miranda, le tout jeune garçon de couleur accueilli par Alex au foyer, le petit frère de Jara, la famille d’accueil de cette dernière ?). La cinéaste fait tout pour qu’on soit du côté des trois adolescentes en les rendant glamour ou en voulant attirer l’empathie. Ce sont les parents qui sont “nécessairement” haïssables. Juana Macías navigue sans réelle solution, alors que son film a un propos résolument engagé, sur des lieux marginalisés face auxquels une partie de la société préfère baisser les yeux. Le film, s’il constitue de fait une plongée dans le milieu de la prostitution des mineurs, se fait moins un commentaire sur le sujet que l’étude superficielle d’héroïnes à la dérive poussées à la résilience. Les actrices imposent une certaine combativité, mais sans nuances.

C’est une réalisation qui s’oubliera, bien qu’elle soit résolument estimable. Le film n’a pas de magie et cependant provoque, en traitant d’un thème grave et actuel, une envie d’espérer un monde meilleur dans ses dernières scènes. Il est dommage que la réalisatrice reste plus près du fait que du constat social. Et faute d’un solide scénario, le récit s’égare dans des longueurs superflues avec sa surenchère démonstrative qui édulcore vite le propos et gâte la générosité du projet en se gargarisant de clichés rebattus, voire indigestes dans une mise en scène engluée dans la facilité.

Première mondiale au Festival de Saint-Sébastien le 23 septembre

Pour voir la version espagnole, cliquez ici.

Dejar una respuesta