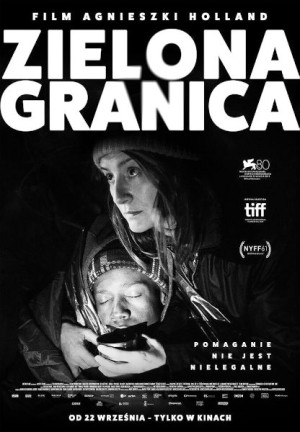

Film de Agnieszka Holland, Pologne, 2023

Critique de Véronique GILLE

Réalisation: Agnieszka Holland

Scénario: Gabriela Lazarkiewicz-Sieczko, Maciej Pisuk, Agnieszka Holland

Photographie: Tomasz Naumiuk

Musique: Frédéric Vercheval

Interprétation: Behi Djanati Atai, Agata Kelesza, Piotr Stramowski, Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Wlosok, Jasmina Polak, Magdalena Poplawska, Maciej Stuhr, Marta Stalmierska, Roman Skorovskiy, Jan Aleksandrowicz, Al Rashi Mohamad

Pays: Pologne

Durée: 147 minutes

Genre: Drame.Immigration

Green Border est un film intéressant, un de ces films qu’on est content d’être allé voir après l’avoir vu et que l’on recommandera. La green border est cette frontière verte qui sépare la Biélorussie de la Pologne. La Pologne, c’est l’Europe. Mais les réfugiés du Moyen-Orient et de l’Afrique qui rêvent inlassablement d’Europe gémissent sous le joug d’une crise géopolitique orchestrée par le dictateur biélorusse Alexander Lukashenko et le radical président polonais Andrzej Duda. Rapidement, les candidats au bonheur européen deviennent des instruments de propagande que l’on attire contre une arrivée en terre promise.

Le décor des quatre parties qui construisent le film est la forêt verte, mais que nous verrons en noir et blanc car tel a été le choix de la cinéaste polonaise Agnieszka Holland. C’est une forêt grise, noire. Une forêt symbole, une dévoreuse d’hommes, génératrice d’angoisse et d’oppression, certes moins obscure que la grotte, mais c’est une forêt fermée, enracinée, résonnante de cris et devient, au bout de quelques luttes, silencieuse de vie. Syriens, Africains du Nord, subsahariens se retrouvent dans cette forêt pourtant à ciel ouvert, et dans ce ciel tournoient des oiseaux de proie. Le choix conceptuel d’une image en noir et blanc plonge le film dans le réalisme et la crédibilité d’un prestige évanoui : celui du rêve des migrants.

Si ce drame démarre comme beaucoup d’autres sur le sujet – la première partie s’intitule ‘La famille’ -, il prend des virages scénaristiques serrés et nous plaque le visage sur la brutalité d’un voyage vite tronqué. Bien interprété et réalisé, le film assène son réalisme en noir et blanc avec le mérite d’un documentaire imprégné d’un zeste de poison de la fiction, car Agnieszka Holland sait utiliser les outils de la fiction et la dramaturgie pour servir son propos. Ainsi pourrait-on évoquer la sécheresse du documentaire et l’humanité de la fiction. Le long-métrage est sans concession pour les Biélorusses tout comme pour les Polonais européens. De même, le noir et blanc est comme un retour à l’essentiel et nous pousse à concentrer notre attention sur cette actualité et sa lisibilité.

Toutefois, la cinéaste évite tant le style contemplatif d’un certain cinéma que le côté “coup de poing” et larmoyant des fictions dénonçant toute la misère du monde. Ici, le récit est tiré vers le haut, car le périple de la famille syrienne de Bashir et Amina, de Leila et des autres personnages peut surprendre par sa composition en quatre parties – ‘la famille’, ‘le garde’, ‘les activistes’, ‘Julia’ – et sa tonalité parfois étrange, entre le road movie et le film d’action. Policiers et garde-frontières corrompus, violents, brutaux et dénués de toute empathie forment un échantillon des bassesses humaines, mais la réalité ne cède que rarement à la caricature, préférant s’appuyer sur quelques séquences emblématiques comme la fuite tragique de Leila et de Nur.

Des amitiés s’esquissent, des liens se tissent, mais les revirements de situation les dénouent rapidement. Cependant, le film peut aussi se révéler délicat. Juste, sensible et marquante, la mise en scène fait montre de maîtrise et, parfois, d’une certaine froideur. Mais la brutalité sèche avec laquelle Agnieszka Holland taille dans le vif de ses personnages et de leur épopée donne à son film le contrepoids nécessaire à l’empathie trop émotive qui plombe de temps en temps les projets de ce genre. Ce n’est pas tellement par les sentiments que Green Border cherche à nous toucher, bien qu’il y parvienne avec le récit bien tenu de l’odyssée souvent tragique de ces réfugiés en quête d’un nouvel avenir meilleur.

Passagers clandestins de leur propre existence, la cinéaste semble mettre en mouvement ses personnages par un instinct de survie qui les dépasse et les fourvoie. Ils n’ont qu’une solidarité naissante entre eux à opposer à la cruauté du monde vers lequel ils courent et dont ils ne feront, pour beaucoup, que mordre la poussière. Au prix des plus grands périls, ils se jettent vers leur destin dont les réalités statistiques nous sont rappelées à la fin du film, abrutis par la douleur et comme désensibilisés à la criminalité. La rigueur du film est le meilleur rempart contre son propre sentimentalisme ou le nôtre et quelques scènes inspirées maintiennent le film au-dessus du conformisme qui pourrait le menacer.

Le film reproduit la vie et la mort sans esthétique trop racoleuse ni trop mâtinée de pathos. La violence n’est pas tenue hors-champ et dénonce. Dans l’ensemble, le film sonne juste, car il tresse les notions d’opportunisme et d’altruisme. Si l’empathie est évidemment le moteur de ceux qui aident les migrants, Green Border met en exergue une dimension supplémentaire : celle de son caractère irrépressible grâce au personnage de Julia. C’est là une originalité du film. Une autre originalité est que les migrants ont une identité propre (Amina, Bashir, Leila, Karim, Farah, Ahmed…) et ne sont plus des figures symboliques censées englober une masse, tout comme les passeurs et garde-frontières.

Ils ne représentent qu’eux-mêmes et se divisent entre bourreaux et victimes. C’est l’une des réussites du film qui, dans une ambiance glaciale et mortifère, opte pour une certaine complexité et souligne l’humanisme du scénario comme déjà signalé. Peut-être est-il même dommage que parfois l’effet de réel soit gâché par un scénario trop formaté. Mais le film a trouvé son équilibre, avant tout grâce à l’interprétation sans fioritures dont il tire son énergie. En effet, les personnages se drapent d’une humanité dont les témoignages deviennent vivants. Le jeu des acteurs laisse paraître la réalité de ces femmes et hommes qui arrivent de pays lointains et doivent alors contrer le système souterrain et illégal sans lequel aucun passage vers l’Europe ne serait possible.

Au travers du personnage de Janek, le garde-frontière polonais, Agnieszka Holland met le doigt sur l’ambivalence de ces gardes qui recherchent à la fois l’obéissance (“-C’est mon devoir”, répondra Janek à sa femme enceinte qui lui demande pourquoi il agit contre les migrants) à la hiérarchie, mais qui peuvent aussi être mus par des ressorts humanistes et empathiques. En décidant de défendre la cause humanitaire des migrants, Janek retrouve une forme d’estime personnelle. Toutefois – et c’est une faiblesse du film -, on aurait aimé en savoir plus sur la transformation de ce garde, tout comme celle de Julia et des autres activistes. Sans doute la fiction va-t-elle trop vite pour nous permettre d’appréhender plus profondément la complexité des personnages.

Au-delà de son sujet actuel et dramatique, le film donne le sentiment d’un film apatride et, au sens noble, mondialisé. Personnes blanches, personnes noires, personnes noires et blanches. Mais avant tout, personnes. Personnes qui sont prêtes à “mourir mille fois, mourir mille fois, mourir mille fois…” (Youssoupha).

Vu au BCN Film Festival de Barcelone

Pour voir la version espagnole, cliquez ici.

Dejar una respuesta