Documentaire de Juli Suárez, España, 2023

Critique de Véronique GILLE

Durée: 76 min.

Année: 2022

Pays: España

Réalisation: Julio Suárez

Scénario: Julio Suárez

Musique: Jordi Macaya

Photographie: Julio Suárez y Mireia P. Maya

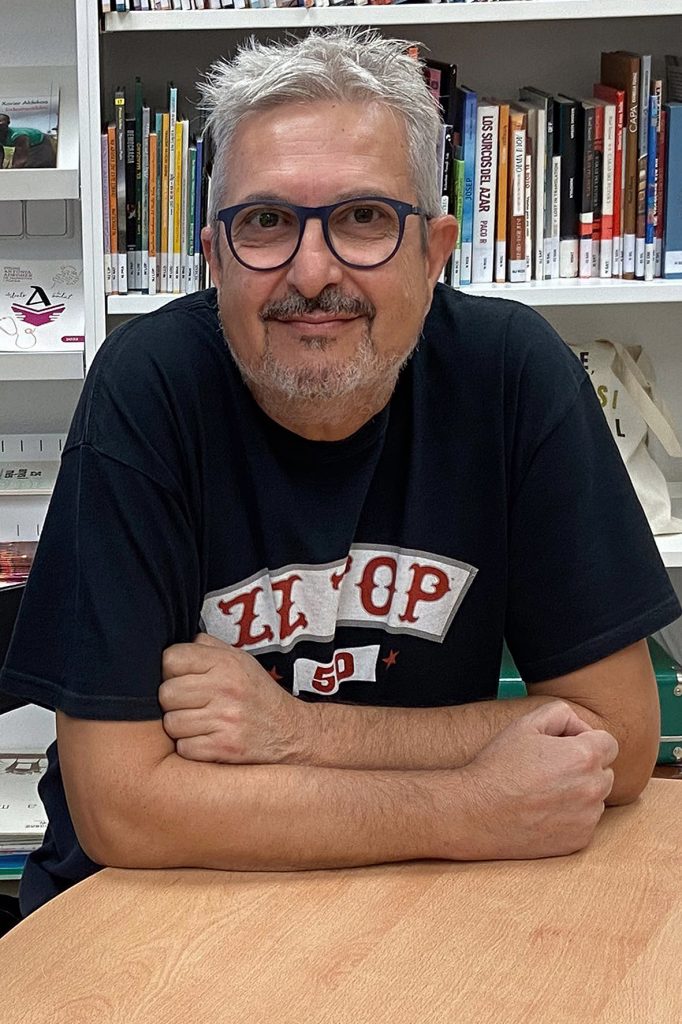

Interprétation: Jordi María Macaya, Genisa González Carricondo

Genre: Documentaire.

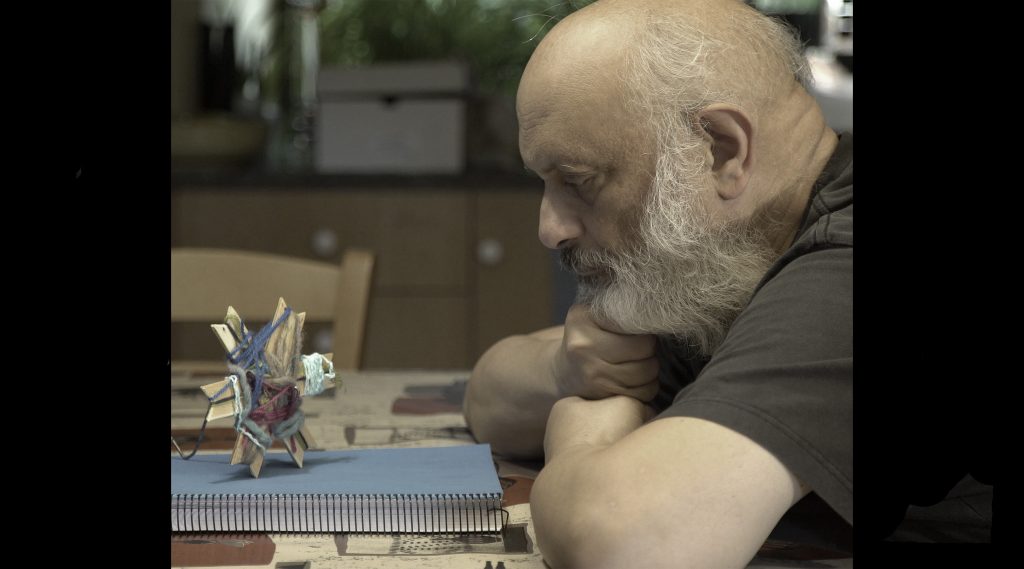

Le temps long, trop long d’une balade entre réel et imaginaire, le documentaire de Julio Suárez invite à explorer le monde du Professeur Macaya (Jordi Maria Macaya) et de Mademoiselle Carricondo (Genisa Gonzalez Carricondo). À travers la réalité de leur passion pour les objets, de préférence anciens, le théâtre ambulant et le cinéma muet, ce film tente de projeter les spectateurs dans un rêve à la lisière du vrai et du fantasmagorique. Mais cette tentative n’aboutit pas. Dès le début du film, l’allusion au personnage irréel de Franz Kafka, Odradek, surgi de sa nouvelle Le Souci du père de famille (1920) explique le titre : un petit objet en forme d’étoile fait de fils et de bouts de bois attachés, bras irréels qui lui permettent de tenir debout. Mais que renferme cet être imaginaire? Renferme-t-il les choses oubliées, le lien entre un monde passé et un monde nouveau?

C’est la charge symbolique que lui confère apparemment le Professeur Macaya. Celui-ci invente de nouveaux objets et instruments qui ont été anciens pour les mettre en scène ensuite dans des histoires magiques, accompagné de Mademoiselle Carricondo, actrice de théâtre. Les brumes du matin qui cernent les montagnes de la Cerdagne peuvent inspirer ce désir de magie, mais elle est sans brillance. Beaucoup de gris, de noir, de blanc, un peu de vert et de bleu. On comprend que les images brouillent les repères du présent et appellent au voyage dans le passé, guidés par ces deux artistes sincères. Derrière le pare-brise de la camionnette du Professeur, nous prenons les chemins de traverse pour nous arrêter le temps d’un spectacle dans un des villages de cette Cerdagne tranquille où hissent les toiles de leur chapiteau ces deux êtres complices.

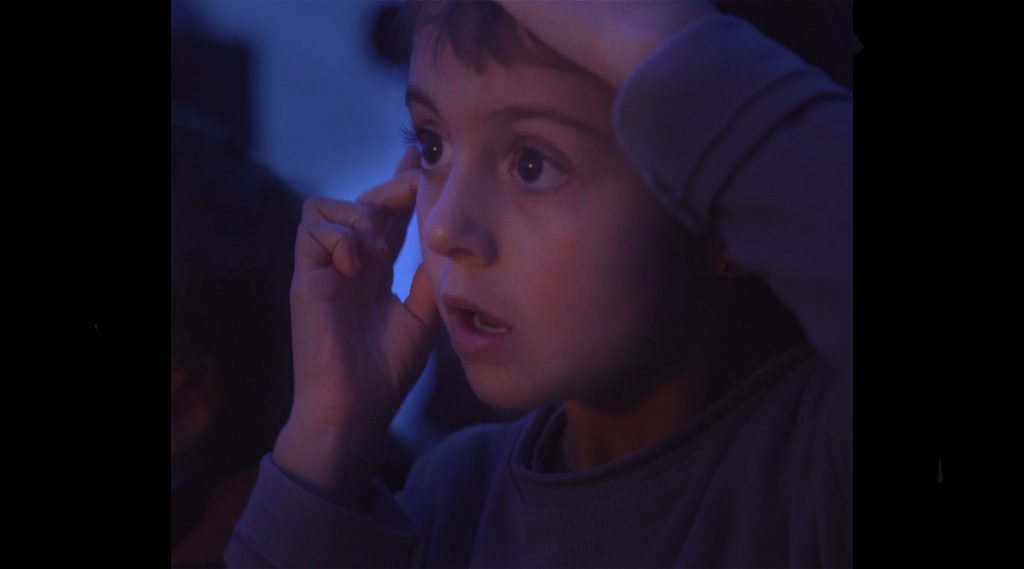

Donc, au volant de sa camionnette, Jordi Macaya se lance à la poursuite du rêve de ne pas voir disparaître les arts du passé : le cinéma muet, le théâtre ambulant et veut se réapproprier ce passé ineffaçable. Avec exhaustivité, le documentaire parcourt la nature du processus de création -la trame, les objets, les dialogues, la mise en scène, le jeu, le trajet, le montage du chapiteau, le spectacle-. Mais, bien qu’il y ait des images qui donnent vie aux spectateurs, ceux-ci n’ont pas de parole, ils sont seulement visages, sourires, regards, expressions, mais ils ne parlent pas de vive voix après le spectacle. Le cinéaste montre une histoire vraie et cache les mots d’un public pourtant expressif. Son histoire raconte une autre réalité que celle d’aujourd’hui, ultra connectée, comme s’il existait encore une autre version du monde, toutefois nous ne saurons pas ce que les spectateurs viennent y chercher, comment ils vivent ce rêve de Jordi Macaya, si lié peut-être à leur propre culture ; nous ne saurons pas non plus ce que ce rêve représente à leurs yeux et quelle valeur ils lui accordent.

C’est le grand vide de ce documentaire. Un vide (presque) incompréhensible. Ce choix sans nul doute délibéré de Julio Suarez limite tout son projet cinématographique. Certes, toujours en situation et ancré dans les lieux, le film permet d’écouter la parole experte, parfois plus intime, de Jordi Macaya, toutefois son spectacle reste un voyage dans le temps -comme d’autres spectacles, avant tout au cinéma, l’ont déjà fait-, une ouverture offerte et possible, une fenêtre pour partir quelques heures sans partir vraiment. Le documentaire peut être aussi une manière de concevoir l’immortalité de l’art, car au gré du temps, cet art nous tend un miroir vers nous-mêmes, d’ailleurs ce n’est pas un hasard si un extrait du film muet “Le miroir magique” (1908) fait partie du documentaire qui est aussi un utile hommage aux créateurs originels : les frères Lumière, Georges Méliès entre autres… L’essentiel est peut-être ailleurs, dans la représentation que chacun se crée pour habiter le passé.

Nourri par ces fragments d’expériences du réel, le documentaire étire le rêve dans notre société en mouvement, oscillant en permanence entre l’authenticité et la copie, le réel et l’imaginaire. La passion pour les objets, leurs mécanismes, ce que ces objets induisent, contraignent, proposent est montré en partie dans le documentaire, mais il aurait été intéressant aussi de s’intéresser au monde digital et numérique d’aujourd’hui. Va-t-il remettre en cause le cinéma, par exemple? En change-t-il sa nature première, sa fonction? Le documentaire ne pose pas ces questions brûlantes pour chaque artiste de nos jours. Ou veut-il seulement nous dire qu’il nous met en face de ce que peuvent être des personnes en communiquant un peu de la vie intérieure qu’elles ont atteint? De plus, le film se charge de séquences lourdes et redondantes, artificielles et plaquées. S’ensuivent alors certains bâillements qui se résument à un souhait de finir le voyage avant le moment prévu. Le documentaire s’arrête au bout d’une heure quinze minutes, mais aurait pu s’arrêter au bout de quarante-cinq minutes, car son intérêt a vite atteint les limites d’une forme qui l’a emporté sur le fond et on ressort de ce film avec le sentiment d’une stimulation spoliée. Le spectateur aurait bien voulu, en sortant de la projection, avoir eu conscience d’avoir traversé un moment précieux, mais…non.

Pour voir la version espagnole, cliquez ici.

Dejar una respuesta