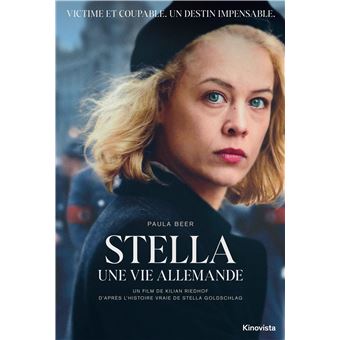

Film de Kilian RIEDHOF, Allemagne, 2023

Critique de Véronique GILLE

Réalisation: Kilian Riedhof

Scénario: Marc Blöbaum, Jan Braren, Kilian Riedhof

Photographie: Benedict Neuenfels

Musique: Peter Hinderthür

Montage: Andrea Mertens

Directeur artistique: Albrecht Konrad

Interprétation:

Paula Beer Stella Goldschlag

Jannis Niewöhner Rolf Isaakson

Katja Riemann Toni Goldschlag

Lukas Miko Gerd Goldschlag

Bekim Latifi Aaron Salomon

Joel Basman Johnny

Damian Hardung Manfred Kübler

Gerdy Zint Walter Dobberk

Pays: Allemagne

Durée: 120 minutes

Genre: Drame. Historique. Seconde Guerre Mondial.

Aujourd’hui, on imagine facilement l’Allemagne guérie des chasses, un pays lassé d’exclure. Mais le film de Kilian Riedhof, Stella. Une vie allemande, nous révèle qu’elle continue à traquer son passé. Pour être une juive allemande, Stella Sara Kübler sera déchiquetée par les rouages glacés du régime nazi. Avec sa propre complicité. À l’origine d’un tel sujet : la seconde Guerre Mondiale vue depuis l’Allemagne où règnent la délation et la trahison. Celles d’une juive contre sa communauté. Le film met en scène une femme-métaphore d’une communauté en destruction dans un pays qui l’est tout autant en cette période mortifère. Entre réalisme méticuleux et questionnement intemporel sur la condition humaine quand gouverne l’instinct de préservation-conservation, le cinéaste ne va pas au-delà de la chronique historique. Son personnage Stella, en réalité Stella Goldschlag (1922-1994), laisse un goût amer de polémique dans la mémoire.

Victime? Coupable? Pourquoi pas tout simplement responsable? Ce film intéresse parce qu’il est capable de montrer la déliquescence morale : en effet, pour sauver ses parents d’un départ imminent vers Auschwitz, Stella accepte de dénoncer et devient la représentation de la question de la préservation-conservation sous un régime qui fait du concept de délation l’armature essentielle de son système. Informations tronquées, déformées et mensonges s’accumulent. Tout est exaspéré. Ce dont se soucie le réalisateur est, semble-t-il, le broyage de cette jeune chanteuse de jazz swing dont le groupe avait un avenir prometteur. Avant. Et cet avant n’existe plus. Stella veut le maintenant pour préserver les siens, mais aussi se préserver elle-même. Et dès lors qu’on le sait, l’empathie avec elle ne fonctionne plus. On sait pertinemment que la guerre est brutale et insensée et le pivot du film est la soumission des personnes aux événements, mais doit-on s’y soumettre? Et comment?

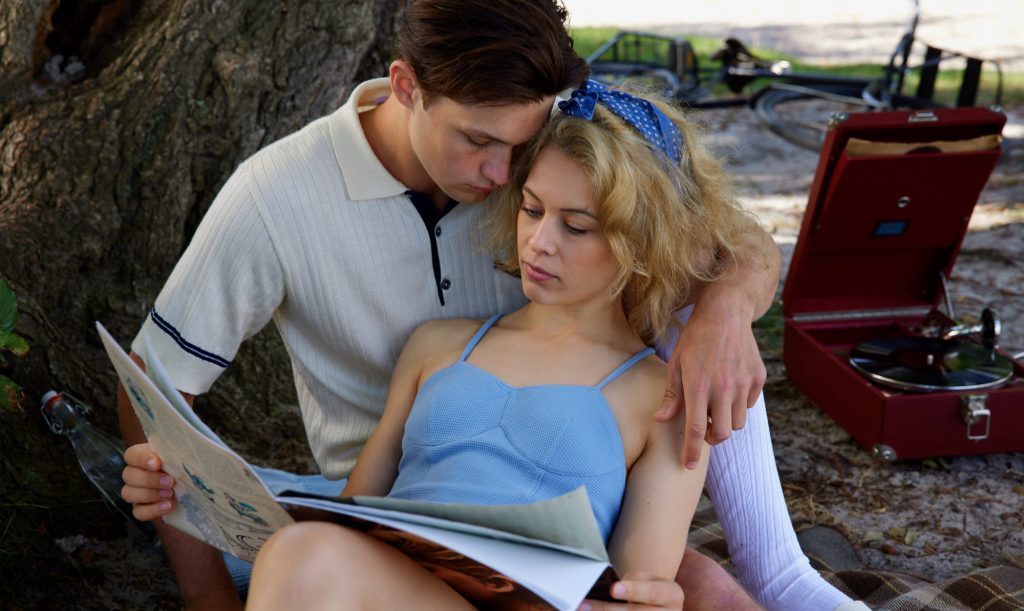

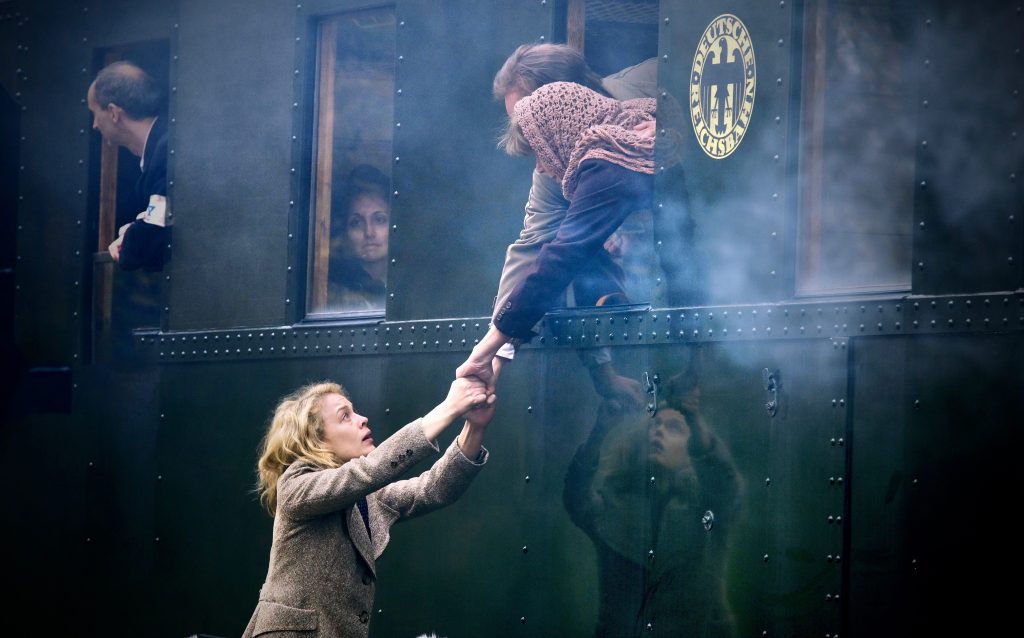

D’abord résistante en aidant ses congénères juifs à se procurer des faux passeports pour fuir, elle décide de collaborer avec la dictature nazie. Dénoncer est son chant du crépuscule. Stella veut sauver ses parents d’une mort atroce, mais ce souhait est le point de départ d’une complicité veule avec l’ennemi. Sa damnation. La première partie du film montre une jeune femme presque adolescente, choyée, écoutée, admirée, à la beauté aryenne. Cependant, lorsque les coups commencent à pleuvoir sur les jolis traits de son visage, il reste le visage tuméfié d’une femme juive qui, peu à peu, devient amante le soir, élégante le jour cherchant à se sauvegarder en ne tentant plus d’interroger sa conscience. Tout s’enchevêtre, tout se mélange : les personnes sont disloquées et la souffrance est parfois mauvaise conseillère. L’une des personnes proches de Stella, Aaron Salomon, musicien de leur groupe, d’abord incrédule, puis dégoûté face à l’attitude de Stella, intervient comme une récurrence de cette souffrance. Il est la mauvaise conscience de Stella qui sombre dans un confort moral et mental abject.

Stella rit, éclate, pleure, se donne, se maquille pour mieux se dissimuler, mais est incapable d’établir un contact avec l’autre. Elle met de côté l’humain et les nombreuses scènes champ/ contrechamp en sont le reflet, notamment dans les scènes de bars qui sont les lieux propices aux rendez-vous et aux… arrestations. Représentation et contradiction : les ouvertures sont annihilées par un entrelacs de portes, les manifestations de joie sont atténuées par un détail morbide, la sensualité est rendue fausse par les désirs occultes. Stella est à la fois la sainte, la passionnée, la courtisane, la matérialiste, l’espoir et la mort. Multiple et trouble, symbole de cette période. Dans de nombreuses scènes, elle marche, elle court. Elle avance, imperturbable et sans morale. Le rôle est difficile à assumer et Paula Beer n’y rayonne pas vraiment, car elle manque de naturel et a le jeu trop appuyé de l’actrice protagoniste. Le film fonctionne comme un roman dans lequel le scénariste aurait taillé à la hache : plus de cinquante ans d’une vie, 1940-1994, racontée en deux heures avec force ellipses. Mais les dates concourent à structurer ce récit parfaitement linéaire où Kilian Riedhof utilise les ingrédients du drame (joie, tristesse, espoir, désespoir, incompréhension…), mais il les entremêle et modifie leur signification.

D’année en année, Stella s’élève, puis sombre. Elle est seule face aux accusateurs de son ignominie filmée par le surcadrage symbolique sur son visage. Ce qui reste en mémoire, c’est indubitablement, la réalisation d’un portrait de femme presque balzacienne en ce qu’elle met toute son énergie pour atteindre un seul but -sa préservation- et d’une certaine manière, Stella met en évidence que la femme peut gagner du pouvoir. Mais nous n’en sommes pas émus car le film perd de beaucoup de la force qu’il aurait pu avoir en s’apercevant que le réalisme ne représente qu’un aspect du film. Le parti-pris de Kilian Riedhof n’est pas le réalisme documentaire. Il s’agit par une succession de faits scénaristiques de brosser le portrait de Stella Goldschlag : Stella fille aimante, Stella résistante, Stella qui joue de ses charmes avec les hommes, Stella informatrice et collaboratrice, Stella riche et arrogante. Un portrait patchwork fait de collages : l’empathie qui pouvait fonctionner dans les premières scènes du film s’estompe et retombe comme un soufflé.

Paula Beer donne la réplique à de nombreux partenaires convaincants et pour cela l’impression d’ensemble sur le film est plutôt positive parce qu’il rend aussi visible, en partie, l’asservissement au cœur des relations humaines. Lors de son procès en 1957, Stella s’empresse de refouler sa culpabilité sous les oripeaux cousus par son défenseur. Tout à sa fierté d’avoir assuré sa survie, elle fait l’erreur de croire que c’est elle qui a distribué les cartes, ignorant – mais en ayant tout fait pour – qu’elle a fait l’objet d’une transaction sordide. Telle est vendue qui croyait vendre. Ou comment une femme de tête a cru avoir une âme qui pouvait héberger autant de fidélité (envers ses parents, finalement morts à Auschwitz) que de trahisons (envers ses amis et sa communauté). En ce sens, Stella est une victime expiatoire, mais aussi un bourreau.

Par sa mise en scène austère, le cinéaste n’a pas toujours procuré au récit une ambiance inquiétante, une vision profonde car, de nos jours, on en sait long sur l’atmosphère aux accents angoissants de cette période historique, ce qui lui confère un manque de puissance contre la barbarie nazie. De même, le rythme accéléré des faits génère un état de surprise, voire d’ahurissement et de malaise quand on connaît la réalité du conflit et sa lenteur. Le travelling avant et arrière donne du mouvement et correspond à l’expression d’un doute, d’une idée, d’une pulsion de l’instinct. Pourtant parfois les personnages en sont réduits à leur simple expression et on n’en garde qu’un souvenir assez pâle. Les couleurs des séquences exposent leur potentiel émotif et affectif. Peu de tons chauds des intérieurs -appartements, bureaux, bars-, mais un bleu froid, celui des moments tragiques de cruauté et de mort de la narration à dominante réaliste. Du gris, du beige, du marron, puis du noir, du blanc livide, semé de taches de sang. Quelquefois des teintes plus violentes (des rouges et des verts) évoquent le climat de la décomposition morale d’un monde.

Toute tendresse, toute poignante mélancolie a disparu. On peut imaginer que jusqu’en 1994, la véritable Stella Goldschlag a vécu dans la torpeur d’un univers désaffecté, un univers de la survie où personne ne rencontre personne, comme enveloppée d’une froideur qui glace les émotions. Non libérée de sa responsabilité – de sa culpabilité ? -, elle mourra en femme libre de son choix, car la victoire n’appartient qu’à la mort.

Pour voir la version espagnole, cliquez ici.

Dejar una respuesta