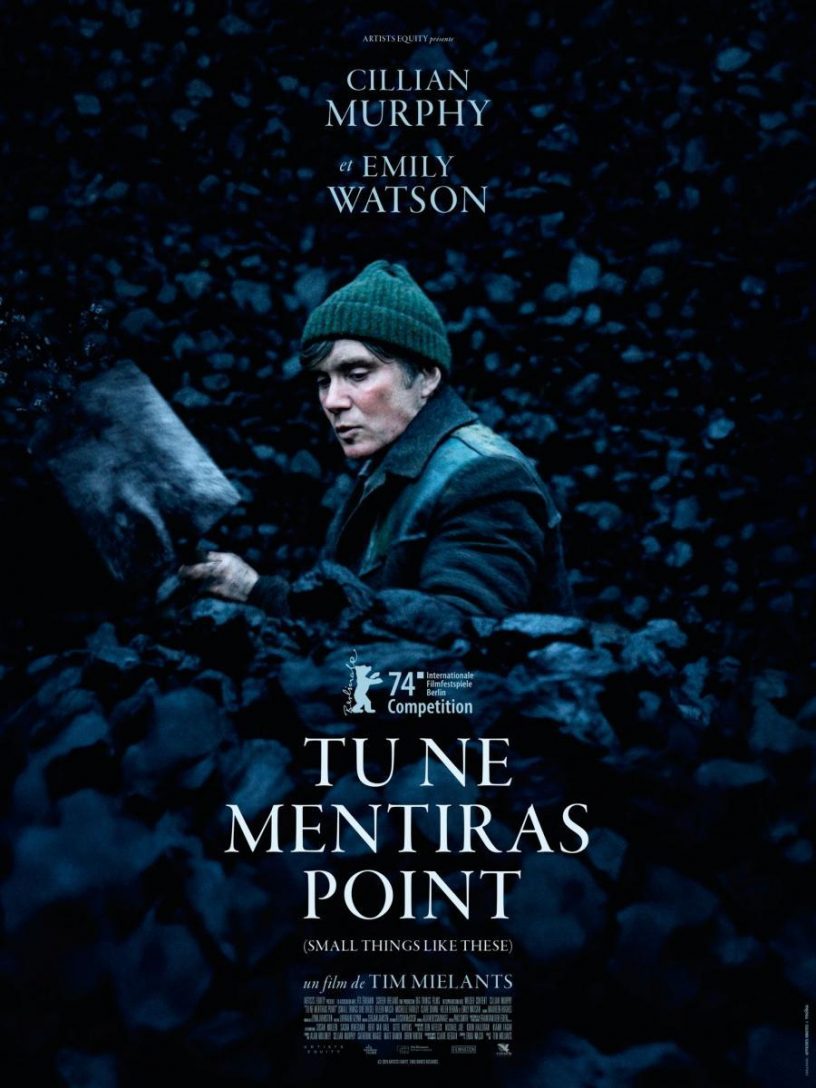

Film de Tim MIELANTS, Belgique, Irlande, 2024

Critique de Véronique GILLE

Durée: 96 min.

Année: 2024

Pays: Irlanda

Cine actual: estrenos, recomendaciones y festivales.

BCN FILM FEST, Drama, Familia, Religión

Film de Tim MIELANTS, Belgique, Irlande, 2024

Critique de Véronique GILLE

Durée: 96 min.

Année: 2024

Pays: Irlanda